近年は保育園や幼稚園の数が減少する一方、それらに代わる新しい保育施設として「こども園」が注目を集め、数も増えています。なぜ、こども園は増えているのでしょうか? 今回はその理由を詳しく解説します。

こども園とは

2006年、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が施行され、認定こども園(通称:こども園)が設立されました。

こども園は待機児童問題や保育・教育のニーズの多様化などを解消する目的で設立されたものですが、具体的にはどのような役割があるのでしょうか?

まずはこども園の特徴と、施設の種類をチェックしていきましょう。

こども園とは、保育園と幼稚園の双方の要素を備えた施設

こども園は、保育・教育の両方を実践する施設です。

入園の対象としているのは0歳~5歳の就学前の子ども。3~5歳の保護者なら、就労していてもしていなくても子どもを預けられます。

こども園は、保育・教育を行うだけでなく、育児に不安を感じている家庭を支援する「地域子育て支援」のための施設でもあります。

こども園の4つの種類

ひと口にこども園と言っても、実はこども園は4つの種類に分かれています。

- 幼保連携型

- 幼稚園型

- 保育所型

- 地方裁量型

それぞれの機能や特徴を表にすると、次のようになります。

| 機能 | 特徴 | |

|---|---|---|

| 幼稚園+保育園の機能 | ・「認定こども園」として独立した施設 | |

| 幼稚園型 | 認可幼稚園+保育園の機能 | ・認可幼稚園が預かり時間を増やし、保育園の要素を確保してできたこども園 ・幼稚園の要素が強い |

| 保育所型 | 認可保育所+幼稚園の機能 | ・認可保育所が幼稚園の機能を備えてできたこども園。 ・保育園の要素が強い |

| 地方裁量型 | 認可外施設 | ・保育園・幼稚園以外の施設が、認定こども園として移行したタイプ ・認可外施設だが、保育・教育内容は一般的な認定こども園と同じ |

まず、「幼保連携型」は、新設、もしくは「もともと保育園・幼稚園だった施設が認定こども園としてリニューアルした施設です。

次の「幼稚園型」は、認可幼稚園が保育園の機能を備えてこども園として移行した施設です。

「保育所型」は、認可保育園が幼稚園の機能を備えて、こども園として移行した施設です。

最後の「地方裁量型」は保育園・幼稚園以外の地域の保育・教育施設が認定こども園に移行した施設です。

このような種類によって「保育園的な要素」「幼稚園的な要素」の度合いは異なります。

就職・転職を検討している保育士さんは、事前に志望先の園がどのタイプかをチェックしておきましょう。

年々増加しているこども園

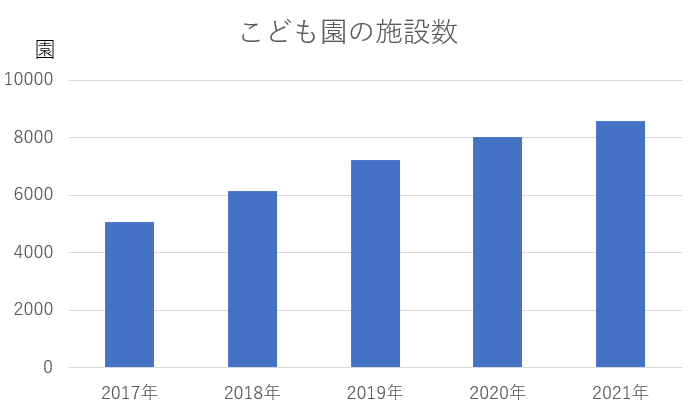

2006年の施行以来、こども園の施設数が着実に増えています。

はたして、どのぐらい増えているのでしょうか?

保育園・幼稚園の施設数と比較しながら、増加の様子を見てみましょう。

毎年1000園単位で増えている

下のグラフは2017~2021年のこども園の施設数推移です。

こども園が毎年500~1000園単位で増えているのが分かります。

ちなみに、2008年時点での認定数はたったの105園でしたから、そこから8000園以上も増えており、今後もさらにニーズが高まっていくことが期待できます。

保育園・幼稚園は増えている?減っている?

一方、保育園・幼稚園の施設数はどのように推移しているでしょうか。

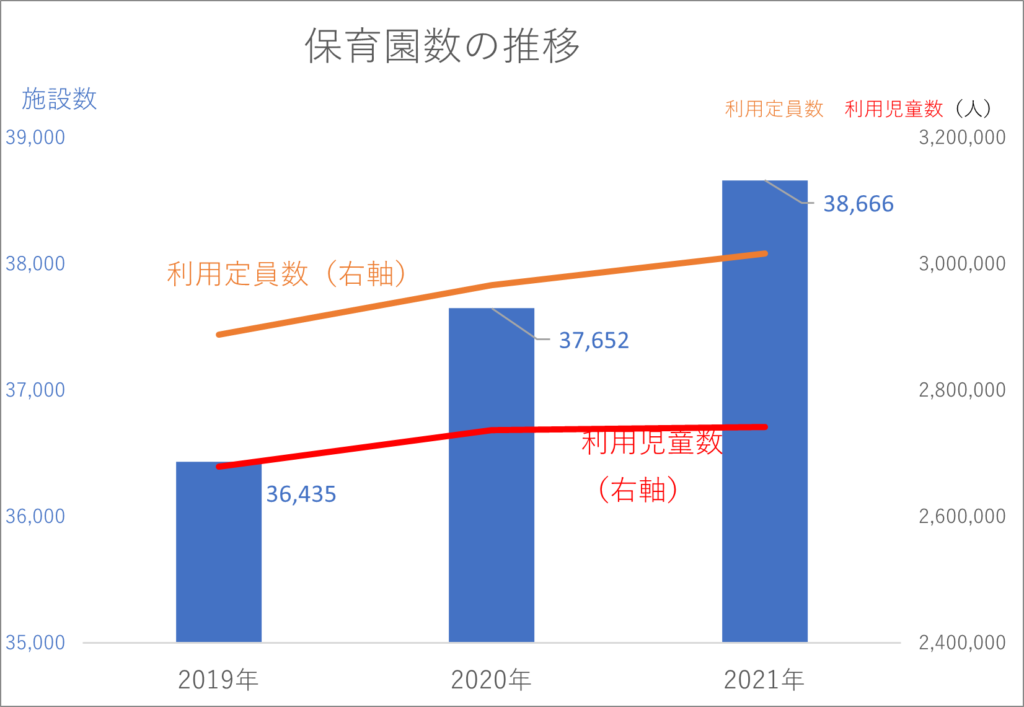

まず保育園は次のような状況です。

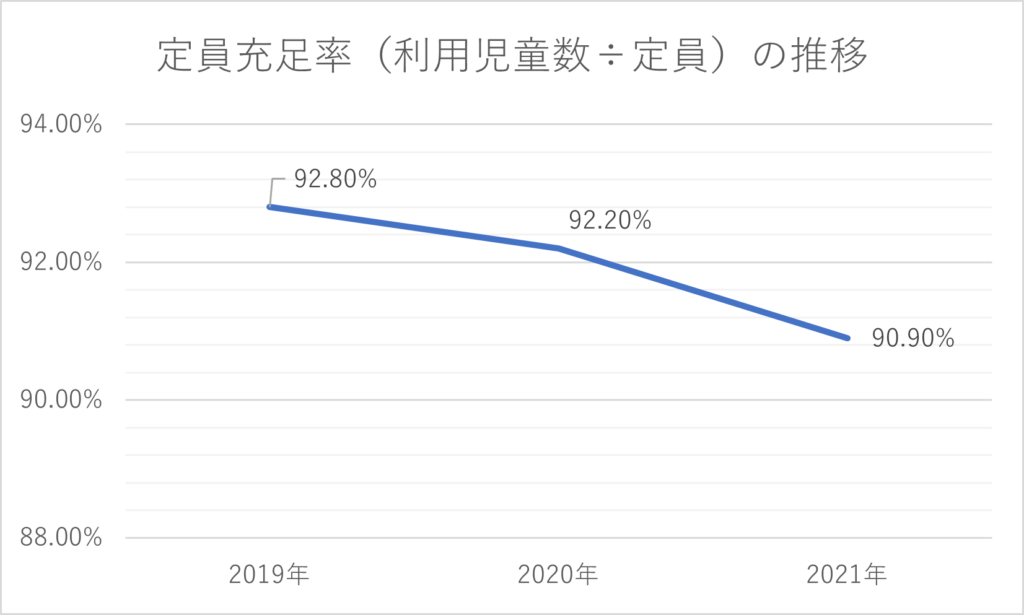

こども園と同じく毎年1000園程度増えていることがわかりますが、定員充足率(利用児童数÷定員)を見ると、やや減少気味です。

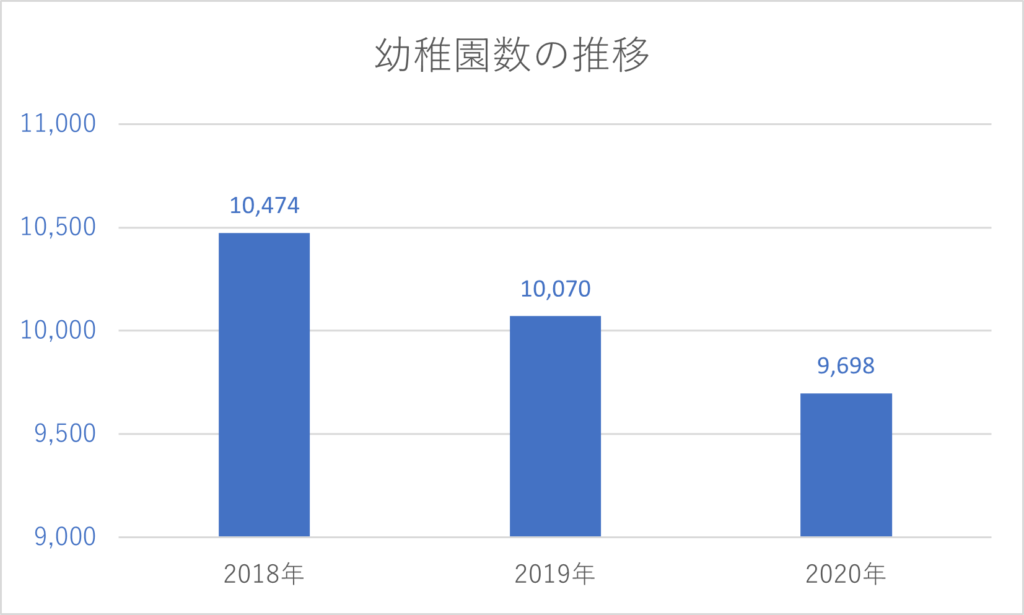

一方、幼稚園の推移は次のように、年々少なくなっています。

幼稚園が減少している要因は、教育時間の少なさです。

幼稚園は教育的な要素が強い半面、子どもを預かる時間が短いため、共働き家庭が多い昨今ではニーズが頭打ちになっているものとみられます。

こども園に移行する幼稚園が増えている

幼稚園が減少していることは、幼稚園型のこども園に移行する幼稚園が増えているという背景があります。

実際、こども園の4種類のうち、2021年時点で特に多かった施設は「幼保連携型」で、次に多かったのは「幼稚園型」です。

幼稚園型は幼稚園にように、就学前の教育に力を入れながらも、幼稚園よりも子どもの預かり時間が長いので、幼稚園よりもニーズが高まっているものと思われます。

幼稚園だけでなく、保育園もこども園に移行するケースが増えているので、今後もさらにこども園は増えていくのではないでしょうか。

こども園が増えた理由

こども園はなぜ増えているのでしょうか。その理由は4つ考えられます。

- 就労の有無にかかわらず利用できるため

- 集団活動・異年齢交流の機会を増やせるため

- 待機児童問題を解消するため

- 子育て支援のため

それぞれの理由や、こども園のよって何が解消されるのかについて解説しましょう。

就労の有無にかかわらず利用できるため

通常の認定保育園では、入園希望者が定員を上回ると市町村が入園選考を行います。

この選考においては、ひとり親家庭をはじめ、子どもを家庭で保育できない理由がある家庭が「保育の必要性が高い」と評価され、優先されます。

一方、こども園の場合は、3~5歳の子どもの保護者であれば、仕事をしている・していないにかかわらずに利用できるのが特徴です。

昨今は「日中に自分の代わりに保育してほしい」という家庭以外にも、「就学前に簡単な読み書きを学んでほしい」「就学後とのギャップをなくしたい」といった理由からこども園の入園を希望する家庭も増えています。

こうした保育・教育のニーズの多様化こそが、こども園設立の大きな理由のひとつです。

集団活動・異年齢交流の機会を増やせるため

近年は少子化により子どもやきょうだいの数が減少しています。そのため、子どもが集団活動をしたり、年齢の違う子どもと交流したりする機会が少なくなっています。

もちろん、保育園や幼稚園でも集団活動や異年齢交流はできますが、幼稚園は3~5歳が対象なので、園児が0~2歳と触れ合う機会はないのです。

また、保育園には、規模が小さい施設や、0~2歳しか受け入れない施設も多く、やはり集団活動や異年齢交流が難しくなっています。

こうした背景から、0~5歳の子どもを受け入れながらも、就学前の集団活動を実践できるこども園が設立されたわけです。

待機児童問題を解消するため

こども園が法律施行された当時は、都市部を中心に約2万人もの待機児童が存在していましたが、実は幼稚園の利用児童は10年間で10万人減少していました。

すでに存在する施設を有効活用して、待機児童問題を解消するためにできたのが、こども園なのです。

ちなみに、厚生労働省によると待機児童(2022年4月調査時点)は2944人で、調査開始以来、4年連続で最少記録を更新しています。

もちろん、待機児童問題が解消されつつある要因はさまざまですが、こども園の設立も問題解消に一役買っているのではないでしょうか。

子育て支援のため

核家族化がますます進行し、地域の子育て力が低下している昨今の状況から、幼稚園にも保育所にも通わずに0〜2歳の子どもを育てている家庭への支援が不足しています。

こども園は、こうした家庭への支援を行う場所として地域に根付いた子育て支援(子育て相談の場や親子の交流の場として)を行うようになりました。

今後もこども園の取り組みに期待

「多様化する保育のニーズに応えるため」「子育て支援のため」など、こども園の設立にはさまざまな背景があることをご理解いただけたと思います。

このため、最近では幼稚園や保育園がこども園に移行するケースが増えており、今後も施設数が拡大していくものと思われます。

あらゆる役割を担っているこども園の取り組みに今後も注目していきたいと思います。

「時間がない」を言い訳にしない。小さな積み重ねで変わる、保育の質と“学びの好循環”

質の高い保育をしている園は、日常の業務の中に「学び」を自然に溶け込ませています。時間や予算をかけなくてもできる、明日からの「職員研修」と「園内での学び合い」のヒントを紹介します。

職員室の空気が重い…チームの絆を深める「対話」のヒント

「なんとなく職員室の空気が重い」「情報の伝達ミスが続いている」「特定の職員同士がギクシャクしている…」 子どもたちの笑顔を守る保育の現場で働く「大人たち」の人間関係に悩まれる経営者や園長先生も多いよう…

先生たちの笑顔を守るために。園長・主任ができる心のケアとサポート

大切な仲間である保育士さんたちの「心の健康(メンタルヘルス)」を守るために、管理職に何ができるのか、今日から始められる具体的なアクションを一緒に考えていきましょう。

ツールを取り入れて工夫すれば、保育環境は絶対に良くなる。

ツールを取り入れて工夫すれば、保育環境は絶対に良くなる。